電流測定

また、変なことをやり始めてしまいました。

電圧測定は間接的に測定できるので簡単ですが、電流測定はやや面倒です。何かと電流波形を測定できると便利なのですが、電流波形の測定はアマチュアにとってちょっとやりずり側面がありますね。おおまかに、測定方法をまとめると、

- CT(カレントトランス)

- シャント抵抗

- ホールセンサ

- ホールセンサ+セロフラックス

- ロゴスキーコイル

となります。他にもあるかもですが、 それぞれ一長一短なのですが比較的アマチュアでも測定しやすい方式はホールセンサ、CT、シャント抵抗になります。この3つだけ簡単に説明すると、

CT カレントトランス

Computed Tomography(コンピュータ断層撮影)ではなく、Current TransFormerです。通常のトランスでは一次巻き線、二次巻き線ともに複数回巻きますが、基本的に1回だけしか巻きません。(2回以上巻いて、SN比を改善することも可能なはず、試したことないですが、)なので、下みたいな見た目をしています。

二次巻き線に発生する誘起電圧は

\[V=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{\mu N S}{l}\frac{dI}{dt}\]

ですから、一次電流に比例した出力が得られます。

基本的に50/60Hz専用なので、コア材は高周波で使えないです。高周波まで使いたい場合は自分でコア材に巻き線を巻く必要があります。

したがって、DCは測定できずAC専用の測定ですが簡単に測定できるので色々なところで使われています。ただし、回路を切断することなく測定できるのがいいですね。(絶縁)

シャント抵抗

測定したい部分に対して抵抗を直列に挿入して、両端電圧から電流を求める方法です。(多くの場合ではOPAMPで両端電圧を増幅)単純ですが、おそらく、最も安価に測定でき、設計の調整次第で応答性も変更できます。シャント付近パターンレイアウトにやや注意が必要です。

下のような低抵抗を使い、最大でも抵抗両端の電圧が数百mV程度になるように抵抗値を選びます。

DCはもちろんACも測定できますが、この方式の一番難しいところが非絶縁になってしまうこと、測定箇所ので電圧レベルに合わせる必要があることです。以下のサイトが詳しいです。

ほとんどのアプリケーションではローサイド測定ですが、どうしてもハイサイド測定が必要であったり、浮いた箇所やモータの線電流を測定する場合はコモン電圧が高いので非常に難しいです。

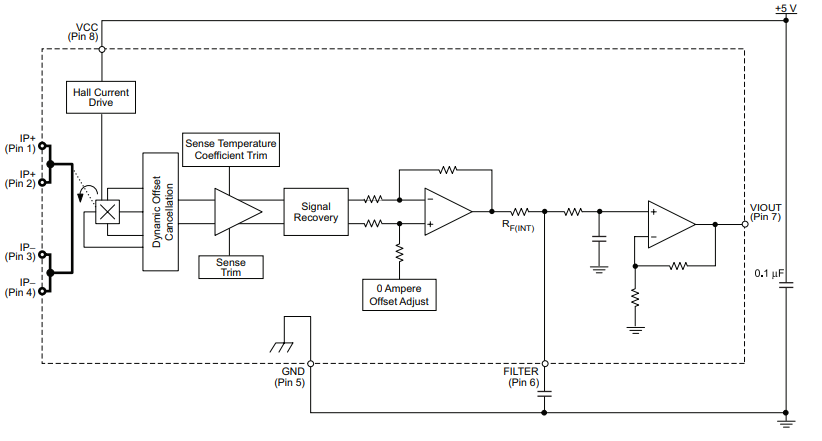

ホールセンサ方式

被測定電流の周りに発生する磁束密度を直接測定する方式です。磁束密度は電流に比例するので、感度を正しく調整することができればそこそこの精度で測定できます。少し前まで、秋月で便利なセンサが販売されていましが、今はないようです。キットだけ残っていました。

比較的手ごろ値段で、AC、DC測定できます。もちろん絶縁性もありますので何度か使ったことがありますが、かなりノイズが多いです。外付けのコンデンサで帯域、スルーレートを犠牲にある程度改善はできますが、高応答は期待できない印象でした。(前に使った覚えがある。)

自作する場合にはコア材にギャップを設けて、ホールセンサを入れることでノイズの問題はある程度解消できます。コア材を利用することで、磁束密度を大きくできるので、ホールセンサ自体の感度を下げることができます。結果としてSN比が向上し、センサ自体の帯域を上げることができます。

ただし、この方法でもまだ欠点があります。コア材を利用するとコア材自体の非線形性(ヒステリシス)、飽和磁束密度がありリニアリティの低下、最大測定電流の低下が発生します。

ゼロフラックス方式

ホールセンサ方式でコア材を用いた際の問題点を解消するためにコア材内部の磁束を0にするように制御する方式です。コア材に補償巻き線を巻き、ホールセンサで測定された磁束密度が0になるように補償巻き線の電流を制御します。

断面積が一定であれば、内部の磁束密度は

\[\Phi = I_1 N_1 + I_{cmp} N_2\]

となります。(巻き線の極性は同極性)したがって、\(\Phi=0\)に正しく制されていれば、

\[ I_1 = I_{cmp} \frac{N_2}{N_1}\]

となりますから、被測定電流に流れている電流は補償巻き線に流れる電流の巻き数比倍になります。(補償巻き線に流れる電流はシャント測定。)

フィードバック制御により、非線形性(ヒステリシス)は大きく改善されますし、制御ループの帯域内であれば磁束は0付近でありますから飽和磁束密度超えることはありません。

100kHz以上の高周波ではコア材の損失が大きくなるので、Ni系のフェライトを使う必要がありますが、透磁率が低くなるので全体のゲインを上げる必要がありSN比が低下します。基本的にはトレードオフの関係です。また、高周波では補償巻き線のインピーダンスが大きくなるので、駆動電圧が大きくなります。したがって、高電源、高スルーレートのOPAMPが必要になり実用的ではなくなります。補償巻き線の巻き数を減らす方法もありますが、電流が大きくなるので電源の容量と実際に巻けるかどうかよく確認する必要がありますね。

実際の電流プローブ

さて実際の電流プローブですが、便利なのですが流石に高いですね。。。

汎用型は35万~といった感じです。30Armsで120MHzまで測定できます。(笑)めちゃすごいです。

内部の構成としてはCT方式+ゼロフラックス方式となっているようです。低周波はゼロフラック方式、高周波CT方式となっています。切り替わり点を含めた伝達関数が1になるよう設計することが肝ですね。実際のところ、温度ドリフトや磁性体、ホールセンサなどかなりノウハウ的な部分がありみたいです。難しい。。

お膳だでは終わり

さて、長かったお膳だては終わりです。(笑)

実際のところ、絶縁方式でDC~100kHz程度、最大5A程度で測定できれ個人的には十分そうです。なので、ゼロフラックス方式で自作してみます。

次回はシミュレーション編です。

コメント